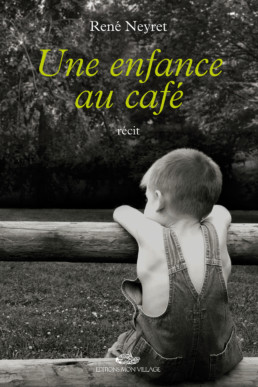

Une enfance au café

L’auteur est né dans un petit village du centre de la France, dans son café plus précisément. Et ce café est non seulement un café, mais surtout un lieu de vie, un lieu de rencontres, c’est le centre de la vie villageoise, c’est le centre du monde… Ses parents ouvriers ont confié leur enfant à ses grands-parents qui tiennent le café et exploitent un grand jardin et les produits parfois fangeux de la mare voisine, appelée le « lac », et qui donne son nom au « Café du Lac » où se déroule la vie de l’enfant.

Une enfance au café dresse un portrait précis, pertinent, compréhensif et humoristique de la France profonde de l’après Deuxième Guerre mondiale. Un pays de la débrouille, où l’on vit avec une grande modestie et en relation très étroite avec la nature.

Année 2010

Editeur Mon Village

2. Les repas

Le repas était un moment important dans la vie de notre famille. Comme dans toutes celles du village, d’ailleurs.

Les fermes les plus cossues avaient du personnel, le premier valet dirigeait les travaux et avait autorité sur tous les autres. À table, le maître était à un bout, le premier valet à l’autre. Pour asseoir son autorité, le maître – qui ne parlait jamais à table, se contentant de manger –, déléguait au premier valet la tâche de donner le rythme du repas. On commençait quand il ouvrait son couteau. On se levait de table – terminé ou pas – quand il le refermait.

Chez nous, l’alimentation était soumise à un paradoxe de taille : les ingrédients – légumes du jardin, cochon, volailles – étaient les meilleurs du monde, la cuisinière – ma grand-mère, paix à son âme – était la pire du monde. Même si elle mettait tout son cœur et tout son amour à nourrir sa famille, moi en particulier. Cela faisait partie de l’affection qu’elle me portait. Elle privilégiait la quantité à la qualité, avait un culte pour l’accommodation des restes et les cuissons prolongées, transformant tout en une bouillie indigeste. De toutes façons, les meilleurs produits étaient destinés à la vente, nous consommions les invendus.

La journée était rythmée par quatre repas.

Pour le petit déjeuner, j’avais droit au chocolat râpé au couteau, fondant dans le lait chaud de la chèvre. Deux tartines de pain beurré épaisses comme ma cuisse d’enfant.

Pour le goûter – dit quatre heures –, souvent une simple pomme, une part de gâteau les lendemains de fête. Parfois, je m’autorisais un luxe. J’allais m’abreuver au pis de la chèvre. Allongé dans la paille, sur le dos, à la verticale de la mamelle, je m’envoyais directement dans la bouche le lait onctueux, tiède et mousseux de l’animal.

A midi pile, le déjeuner, dit dîner. En semaine, bonheur des bonheurs, l’institutrice de l’école du village était en demi-pension chez nous. Ces jours-là, Jeanne se surpassait. Je ne sais plus trop ce que l’on mangeait, mais dans ce contexte, ce qu’elle servait était forcément très bon. Assis entre grand-mère et maîtresse, entre tendresse et savoir, j’étais au paradis. Je me contentais de regarder le savoir à la dérobée, pour en absorber le plus. Dans ma petite tête, j’échangeais nourriture contre instruction. Ca m’évitait de trop travailler en classe. Et ça marchait.

Le samedi et le dimanche, il y avait soit un canard, soit un poulet, toujours et toujours. Le jeudi, jour de marché, ma grand-mère rapportait des harengs qu’elle faisait frire avec des oignons. La cuisine emboucanait pour la journée !

Au souper, comme son nom l’indique, il y avait de la soupe. Aux légumes du jardin, c’était merveilleux ! Mais, de temps en temps, pour finir les restes – obsession de la grand-mère –, elle cuisinait une soupe de riz, additionnée de pain rassis… Et il fallait finir son assiette pour avoir droit au fromage : avec asticots pour le grand-père, sans asticots pour le reste de la famille.

Comme dessert, les jours de fête, c’était brioche ou pâté. Ce dernier étant un énorme chausson aux pommes, doré au four et surdoré par la grand-mère qui lui donnait bonne mine – comme le maquillage sur les joues d’une femme, c’était son expression –, en le badigeonnant de café avec un pinceau.

La brioche était la meilleure du monde. Du mien, en tout cas, car j’assistais, chaque fois, à sa fabrication, le nez au ras de la table. La pâte était mise à lever dans un saladier recouvert d’un torchon, à l’arrière du fourneau. Le gâteau était ensuite façonné en couronne, comme un petit pneu hérissé d’aspérités faites aux ciseaux. Le reste n’était que plaisir : odeur de pain chaud et dégustation de la plus grosse part.

Une fois par an, un dimanche, comme la grand-mère avait un sens extrêmement poussé de la famille, elle invitait tout le monde. Ca représentait deux grands-parents, cinq enfants, des belles filles et des gendres, un enfant roi. Treize personnes à table. Personne n’était superstitieux. On réunissait pour l’occasion les deux tables de la cuisine, la nôtre et celle des clients. Ils étaient exceptionnellement obligés d’aller consommer dans la « salle ».

Ce jour-là, on était dans le fastueux, dans la dépense. Elle commandait chez le boucher, des aspics, notre caviar. Fait exceptionnel, car on achetait rarement de la nourriture. Aspics, donc : rouleaux de jambon et œufs mollets entourés de gélatine. Persil et cornichons du jardin pour accompagner. Il était rare d’avoir de petits cornichons craquants, le vieux saligaud les laissait grossir le plus longtemps possible, pour pouvoir les exposer dans un panier devant la maison. Juste pour entendre, « Sont bien beaux tes cornichons, Pierre ! », de la part des clients qui venaient boire un coup. Il faisait la même chose avec tous les légumes. Surtout les courgettes qui, devenues énormes, étaient carrément immangeables.

Il y avait toujours un aspic de plus que le nombre de convives, le petit roi bénéficiait de deux unités. Nous avions aussi droit à deux poulets : un bouilli servi avec une mayonnaise, en entrée, l’autre rôti comme plat.

Et, invariablement des haricots verts, jamais de pommes de terre. « C’est bon pour les cochons », disait-on.

Quand elle a vendu le café, les deux vieux sont allés vivre dans un rez-de-chaussée aménagé dans la maison de mes parents. Malgré tout, ma grand-mère a reconduit son festin. Elle conviait toute la tribu au restaurant. Toujours le même. Pourquoi changer ? Le sac à main noir en simili quelque chose, rempli de billets de banque, tenu à la main ou posé sur ses genoux pendant le repas, c’était elle qui payait tout. Apéro pour tout le monde. Les hommes buvaient du pernod, les femmes du muscat et moi de la grenadine. Là, encore, pourquoi changer ?

Comme elle était du métier, elle dirigeait : le vin qui manquait, le service trop lent, ou trop rapide. Elle faisait comme chez elle. Le patron du restaurant était une vieille connaissance, un des pêcheurs, qui venaient casser la croûte au Café du Lac. Le menu était invariable : escargots, cuisses de grenouille, charcuterie, omelette, fromage blanc et crème fraîche pour les dames, fromage sec pour les messieurs. Café, gnôle.

Ensuite, on avait droit aux histoires familiales habituelles que tout le monde connaissait par cœur, mais qui étaient rabâchées, comme pour réaffirmer l’appartenance au clan.

Nous nous séparions avec la photo de famille. Le photographe du bourg avait été convoqué. Les ancêtres assis sur des chaises, au centre du tableau, les fils et filles de part et d’autre au premier rang. Les pièces rapportées – comme on disait gentiment –, étaient éparpillées derrière. Moi j’étais au centre, sur les genoux de ma grand-mère.

Cette tradition a pris fin, quand elle n’a plus eu ni la force, ni le courage de l’organiser.

Personne n’a pris la relève.